2025 诺贝尔物理学奖公布,量子领域再度获奖!

产业动态 | 发布时间:2025-10-09 | 阅读:287 次在阿兰·阿斯佩、约翰·克劳泽和安东·蔡林格因其对纠缠光子实验和量子信息科学的开创性贡献摘得2022年诺贝尔物理学奖后,量子物理的宏大叙事仍在继续。2025年,约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷特和约翰·M·马蒂尼斯被授予该奖项,表彰他们“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”,标志着量子力学正式从微观的粒子世界,走向可触及的宏观电路应用,为下一代量子技术奠定了坚实基础 。

量子力学作为描述微观世界的基本理论,在诞生近百年后,依然不断带给我们惊喜。正如诺贝尔委员会主席奥勒·埃里克森(Olle Eriksson)所言,量子力学是所有数字技术的基础,而它持续带来的新惊喜,正是科学不断突破的源泉。2025年的诺贝尔物理学奖,正是对这一世纪理论突破的最高礼赞,它揭示了一个深刻的物理学真理:量子规律不仅局限于原子和粒子,它也能以宏大、集体的方式影响着我们身边的世界。

奖项揭晓:宏观量子世界的里程碑

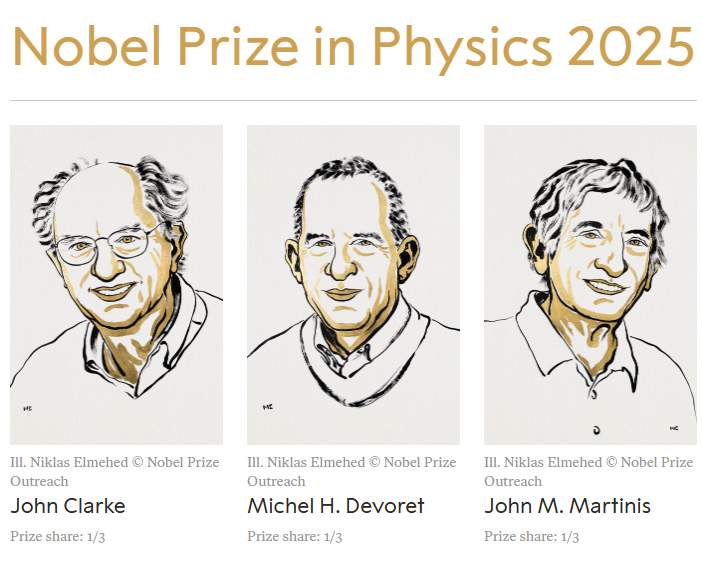

瑞典皇家科学院于2025年10月7日宣布,将当年的诺贝尔物理学奖授予三位杰出的科学家:

约翰·克拉克(John Clarke)教授,来自美国加州大学伯克利分校。

米歇尔·H·德沃雷特(Michel H. Devoret)教授,来自耶鲁大学和加州大学圣塔芭芭拉分校。

约翰·M·马蒂尼斯(John M. Martinis)教授,来自加州大学圣塔芭芭拉分校。

他们的获奖理由是:“在电学电路中发现宏观量子力学隧穿和能量量子化”。

此次颁奖不仅是对基础科学成就的认可,更体现了诺贝尔奖与当代科学发展趋势紧密结合的思路。三位科学家的工作回答了一个困扰物理学界的核心问题:一个系统能展示量子力学效应的最大尺寸是多少?他们的实验证明了量子力学特性可以被具体地呈现在宏观尺度上,甚至在一个“大到可以被手持”的电路系统中实现。

这种宏观量子现象的发现,直接为下一代量子技术的发展提供了机会,包括量子密码学、量子计算机和量子传感器等。这标志着物理学奖正高度关注能够将量子理论从抽象概念转化为实用工程基石的开创性工作。

01 核心突破:让量子效应从“微观”走向“宏观”

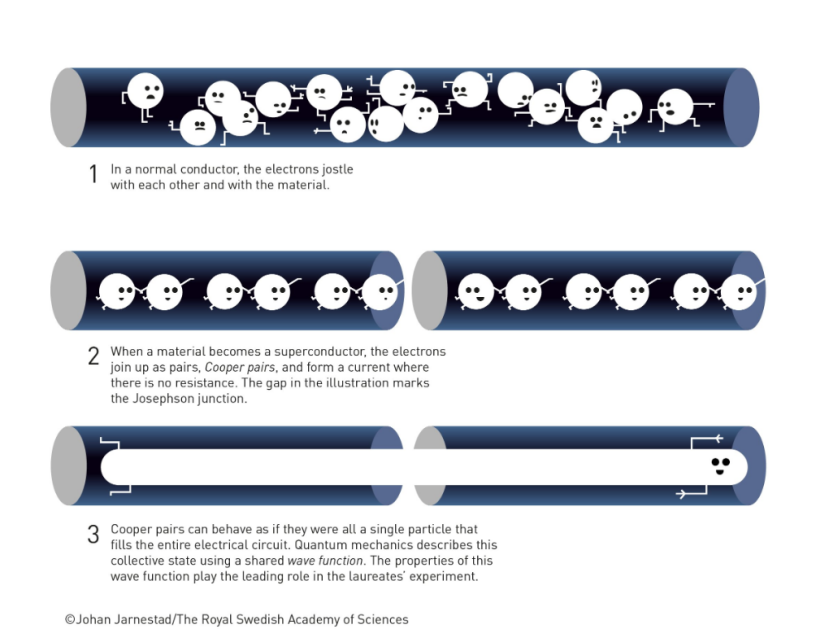

量子力学的核心特性——量子隧穿和能量量子化,通常随着系统粒子数量的增加而变得不显著。克拉克、德沃雷特和马蒂尼斯三位科学家的伟大贡献,在于利用精巧的超导电路,证明了包含大量电荷载流子的宏观系统,依然能像单个微观粒子一样,展现出纯粹的量子行为。

1. 宏观量子隧穿:逃逸零电压态

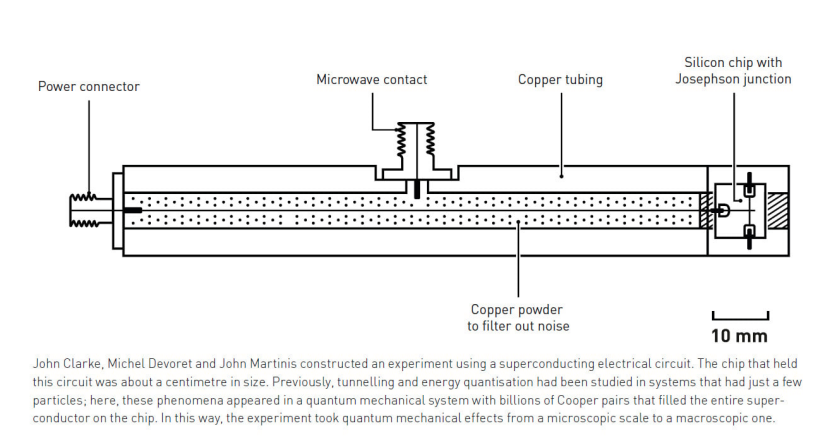

在三位科学家的实验中,他们使用了一种由超导体和非导电材料薄层构成的约瑟夫森结电路。超导电路中的电荷载流子作为一个整体,形成了一个统一的、具有宏观波函数的“宏观粒子”系统。

这个系统最初被困在一个零电压状态的“势垒”之后。通过精密的测量,他们发现,这个宏观粒子系统竟然通过量子隧穿的过程,自发地“逃离”了零电压状态。

系统状态的改变,通过电路中电压的出现而被成功检测到。这一现象无可辩驳地证明,宏观系统依然可以像微观粒子那样,利用量子力学的“穿墙术”(隧穿),实现宏观量子隧穿的壮举。

2. 能量量子化:可控的人造原子

除了隧穿,三位科学家还成功演示了能量量子化现象。他们证明,这个宏观电路系统在行为上遵循量子力学规律——它只能吸收或发射特定、离散的能量值(即能量是量子化的)。

这使得他们的超导电路系统就像一个“人造原子”,拥有离散的能级。这种“可控的、具有量子能级的宏观系统”正是现代量子信息技术中最基本的单元——量子比特(Qubit)的原型。

02 实验基石:约瑟夫森结与超导电路

理解这项成就的专业性,需要深入了解他们实验的“舞台”——超导电子电路,特别是其中的关键非线性元件:约瑟夫森结(Josephson Junction)。

1. 超导体的宏观量子态

超导体是一种在极低温度下电阻完全消失的材料。微观上看,电子在其中两两配对,形成库珀对。由于库珀对是玻色子,它们可以凝聚到最低能级,形成一个统一的、由宏观波函数描述的量子态。正因为这个特性,超导体被称为宏观量子系统。

2. 约瑟夫森结:量子世界的“开关”

约瑟夫森结是由两块超导体,中间夹着一层极薄的(纳米级)非导电绝缘体所构成。

英国物理学家布莱恩·约瑟夫森在1962年预言,由于超导体的宏观量子特性,库珀对可以依靠量子隧穿效应,无阻力地穿过绝缘层,产生超导电流,这就是著名的约瑟夫森效应。

克拉克、德沃雷特和马蒂尼斯正是利用这个特性,构建了一个包含约瑟夫森结的回路。这个结为超导电路提供了独特的非线性和量子特性,使他们能够通过外加电流和磁场来控制和测量电路的量子态。实验中观察到的“零电压状态的逃逸”和“离散的能量吸收/发射”,正是对约瑟夫森结中宏观量子隧穿和能量量子化的直接测量。

03 科学家的肖像:量子科技的奠基者

三位获奖者不仅是宏观量子效应的发现者,也是推动现代量子信息科学发展的核心人物:

1.约翰·克拉克(John Clarke):

1942年出生于英国剑桥,1968年获剑桥大学博士学位。现任职于加州大学伯克利分校。他是低温物理学和超导量子干涉器件(SQUID)领域的权威。在早期的获奖工作中,他对超导电路的噪声和测量技术有深入研究,其工作对于在极低温度下保持电路的相干性至关重要。

2.米歇尔·H·德沃雷特(Michel H. Devoret):

1953年出生于法国巴黎,1982年获巴黎南大学博士学位。现任职于耶鲁大学和加州大学圣塔芭芭拉分校。他是电路量子电动力学(cQED)的奠基人之一。cQED是一种将超导量子电路(人工原子)与微波谐振腔(光子)强耦合的体系。他的工作为实现快速、高保真度的量子比特操控和读取提供了理论框架和实验方法,是超导量子计算机最主流的架构之一。

3.约翰·M·马蒂尼斯(John M. Martinis):

1958年出生,1987年获加州大学伯克利分校博士学位。现任职于加州大学圣塔芭芭拉分校。他是三位中最直接地将早期发现转化为现代量子计算机技术的领军人物。他的博士论文正是关于电流偏置约瑟夫森结中的宏观量子隧穿和能级量子化的实验。他致力于使用约瑟夫森结量子比特来构建量子计算机,并曾带领Google量子人工智能实验室团队,在量子计算领域的突破性进展(例如“量子优越性”)中发挥了核心作用。

04 结语:诺奖基石筑就万亿赛道,量子革命加速来临

(一)从宏观量子奇迹到产业基石

2025年诺贝尔物理学奖的重磅落定,不仅是对John Clarke、Michel H. Devoret、John M. Martinis三位科学家开创性发现的最高肯定,更是对全球量子科技产业规模化发展的有力号召。他们所证明的超导电路中的宏观量子效应,彻底解决了“量子特性能否在人造宏观世界中显现”的世纪难题,为量子计算、量子传感的工程化提供了坚实的实验依据。正是这一“基石密码”的破解,让实验室的理论蓝图得以转化为现实世界的商业冲锋号。

(二)三大核心应用驱动商业化浪潮

当前,量子科技已从纯粹的学术研究迈入商业化“百米冲刺”阶段。在超导量子计算领域,以谷歌“悬铃木”、IBM“Condor”为代表的百比特级芯片正加速算力革命,率先在量子化学模拟和金融风控等领域展现出对经典算法的碾压性优势;在量子传感方面,基于SQUID技术的传感器已成为产业刚需,从精准诊断阿尔茨海默病的医疗设备到提升勘探效率的“地质透视仪”,再到自动驾驶的毫米级“终极导航仪”;同时,以量子密钥分发为核心的量子通信,正筑起政务、金融数据“绝对安全传输”的加密护城河。

(三)奔向容错与普惠,重塑全球科技格局

展望未来,这场由诺奖成果引发的产业革命正以“实验室突破—技术迭代—产业爆发”的节奏高速推进。未来5-10年,行业将向解决量子退相干难题的“容错量子计算”发起总攻,并推动量子比特规模迈向万级。与此同时,量子计算云服务将走向“低代码、按需付费”的普惠模式,使中小企业也能轻松调用算力。随着量子传感器和量子通信全面渗透汽车、能源、医疗等千亿级赛道,一个涵盖芯片代工、软件算法开发的完整产业链生态将全面成熟。可以预见,量子科技将在未来十年内,像今天的人工智能一样,成为重塑全球经济格局和应对社会重大挑战(如癌症治疗、气候变化)的核心驱动力。

正如诺贝尔委员会主席所言,这一奖项是在庆祝一个世纪以来量子力学不断带来的新惊喜。2025年的诺贝尔物理学奖,不仅是对三位科学家卓越智慧和非凡毅力的最高赞誉,更是一次对未来量子时代到来的响亮预告。他们的工作,正在将科幻般的“量子魔法”,转化为触手可及的科技现实。

(奖金信息:1100万瑞典克朗,由三位获奖者平分)

参考链接:

[1]https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/summary/

[2]https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-physicsprize2025.pdf

[3]https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/press-release/

信息来源:“光子盒”微信公众号